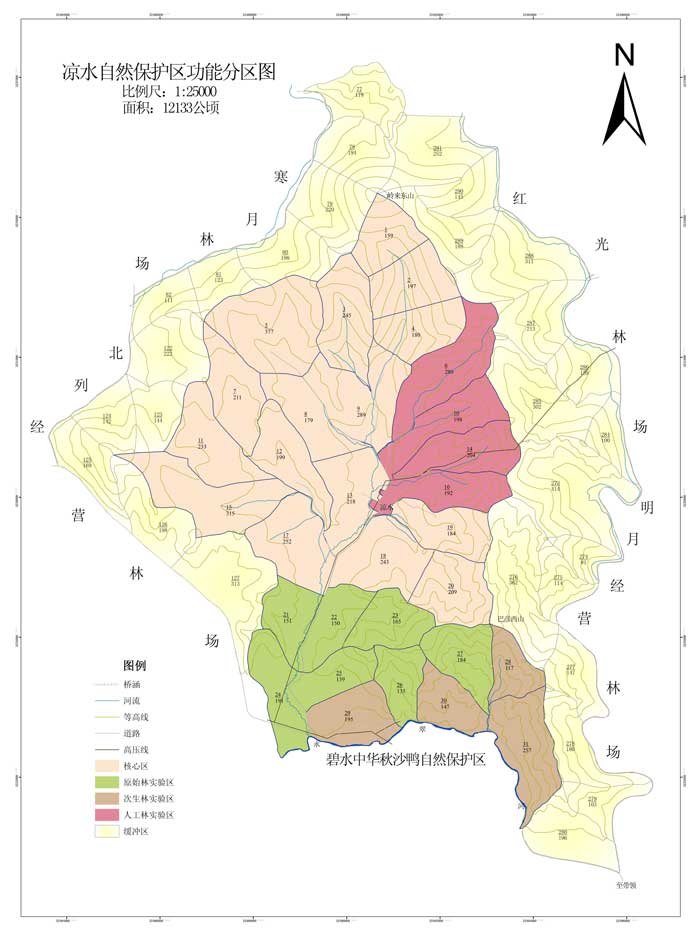

根据保护区的地形、地貌、自然环境与自然资源状况和主要保护对象的空间分布情况,并依照《中华人民共和国自然保护区条例》及有关自然保护区的区划原则与方法,将凉水国家级自然保护区12133hm2的林地划分为核心区、缓冲区和实验区。

1、核心区

集中成片的阔叶红松林处于整个保护区的中部,其中一部分于上世纪50年代进行过少量采伐,现在形成了人工林,其谷地还有少部分云冷杉林和兴安落叶松。因核心区的划定要最大限度的保护和管理好保护区的主要保护对象。所以将这部分森林、林地划为核心区,包括16个林班,面积为3740hm2,占保护区总面积的30.8%。核心区内全部为典型的处于原始状态的阔叶红松林、冷云杉林和兴安落叶松林以及处于不同演替阶段的次生杨桦林。核心保护区禁止任何单位和个人进入,实行绝对的保护措施。如因科学研究的需要,必须进入核心保护区,需经上级主管部门和保护区管理机构的批准后,方可入内,从事观测、调查等项研究工作。

具体区划范围是:从保护区北部最高山峰707.3m山顶,逆时针方向沿山脊线—647.0m—546.2m—552.0m—454.0m—412.0m—525.0m—416.0m—430.2m—410.0m—386.3m山峰,再由此往东偏南30°到保护区公路314.5m海拔处,再由此434.7m—443.7m—577.4m—549.6m—575.8m(巴颜西山)向北至548.2m—523.0m—558.4m向西至凉水林场场部(已搬迁)南部325.0m,再由此沿6、9林班分界线至620.6m—654.0m—614.2m一707.3m(起点)。

可见,保护区的核心区部份是由山脊围成的半封闭区域。该区域东侧6、10、14、16四个林班,由于上世纪50年代红松林采伐量大,现多以各类人工林为主、人为干扰大、科研实验地多,因此不将其划入核心区。

2、缓冲区

缓冲区位于核心保护区的外围(西、北、东三面),该缓冲区为凉水保护区与带岭林业实验局联合保护,林权为带岭林业实验局。主要森林植被类型为过伐的针阔叶混交林、皆伐或火烧后天然发生的次生林和红松、落叶松、云杉人工林。缓冲区包括28个林班,面积为5739hm2,占保护区总面积的47.3%;缓冲区作为核心保护区的缓冲地带,可从事各种科学研究的观测、调查等项工作,但绝对禁止任何形式的森林采伐作业和森林旅游等活动。

缓冲区外界界线走向是由明月林场场址一碧水一北列一寒月393.0m—530.6m的环区公路,由此山峰638.0m—582.0—486.0m公路上—红光林场—明月林场场址(起始点)组成顺时针公路闭合圈。外界线距核心区距离1200m左右,在向核心区方向绝大多数地段为上山坡方向。这样的地形特点和公路的走向要以为保护核心区提供条件。核心区内的红松林的种群扩散作用还可以为缓冲区内各种林分的红松的恢复提供种源。

3、实验区

将自然保护区核心区、缓冲区以外的区域划为实验区。实验区面积为2654hm2,占保护区总面积的21.9%。

实验区人为活动较频繁,干扰大。可在相关的规定范围内开展科学研究、教学实习、宣传教育、生态旅游、野生动物驯化繁殖及经济植物栽培等多种经营活动。

各功能分区森林面积蓄积量表 |

序号 |

经营区 |

面积 |

蓄积 |

树种组成 |

公顷 |

% |

立方米 |

% |

|

保护区合计 |

12133 |

100.00 |

1882362 |

100.00 |

5红1云1枫1白1臭1杨 |

1 |

其中:核心区 |

3740 |

30.83 |

980099 |

52.07 |

6红1云1椴1枫1臭松 |

2 |

缓冲区 |

5739 |

47.30 |

401000 |

21.30 |

3杨3白2红1云1椴 |

3 |

实验区 |

2654 |

21.87 |

501263 |

26.63 |

3红2云2杨2白1落 |